外国人雇用をご検討の皆様へ即戦力の人材を確保できる、特定技能ビザをもつ外国人(特定技能外国人)の採用がオススメです。

特定技能資格とは・・・

国内で十分な人材確保が難しい16分野において、外国人が就労できる資格です。

外国人はそれぞれの分野ごとに課せられる技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了するこで資格を得ることができます。

就労可能な期間は5年間です。

- 01 優秀な人材が採用できる

- 特定技能は全14業種ごとに試験が用意されています。

これらの特定技能評価試験に合格した外国人が在留資格「特定技能」を取得することができるため、優秀な外国人労働者を雇うことが可能です。 - 02 フルタイムで雇用できる

- 資格外活動許可で外国人を採用した場合、週28時間以内でしか雇用できませんが、特定技能の場合フルタイムで働いてもうらことが可能です。

- 03 日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能

- 特定技能を取得した外国人は、一定の日本語能力を持っているため(資格取得に条件があるため)、技能実習生よりも円滑なコミュニケーションが可能です。

- 登録支援機関とは

- 外国人受入れ企業は、特定技能1号の外国人材が安定的に活動できるようにするため、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画を作成し、その計画に基づいて10項目の支援を実施しなければなりません。支援計画の実施が難しい場合、受入れ企業は「登録支援機関」に支援を委託することもできます(登録支援機関とは、受入れ企業との委託契約により支援を実施する機関のこと)。

- 特定技能とは

- 深刻化する人手不足に対応するために、対策を行ってもなお人材の確保が難しい産業分野(16分野)で、一定の専門性や技能がある即戦力の外国人材を受入れていくことを目的に、2019年4月に創設された在留資格です。

「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等と同じく、外国人材が就労可能な在留資格の一つに位置づけられています。

特定技能1号、2号ともに、同一業務区分内であれば転職することができます。この点は、原則として転職が認められていない技能実習とは異なりますので注意が必要です。

- ■特定技能1号

- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

- ■特定技能2号

- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

支援計画10項目

①事前ガイダンス●在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・補償金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話等で説明  |

②出入国する際の送迎●入国時に空港島と事業所又は住居への送迎 ●帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行  |

③住居確保・生活に

|

④生活オリエンテーション●円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明  |

⑤公的手続などへの同行●必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助  |

⑥日本語学習の機会の提供●日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供など  |

⑦相談・苦情への対応●職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など  |

⑧日本字との交流促進●自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助など  |

⑨転職支援

|

⑩定期的な面談

|

ご利用までの流れ

|

特定技能外国人受入れ要件の確認 |

|

|

|

当社へご相談人材や雇用時期、期間などに関するご要望を当社へお伝えください。 |

|

|

|

登録支援機関業務内容の打ち合わせ当社より特定技能の人材をご紹介します。 |

|

|

|

当社との登録支援機関事業の委託契約受入れ体制と雇用すべき人材が定まりましたら、人材支援の計画・実行を当社にご依頼ください。 |

|

|

|

就労開始就労前に当社で各種オリエンテーション、住居獲得のサポート、住民票の提出、給与口座の開設などを実施します。 |

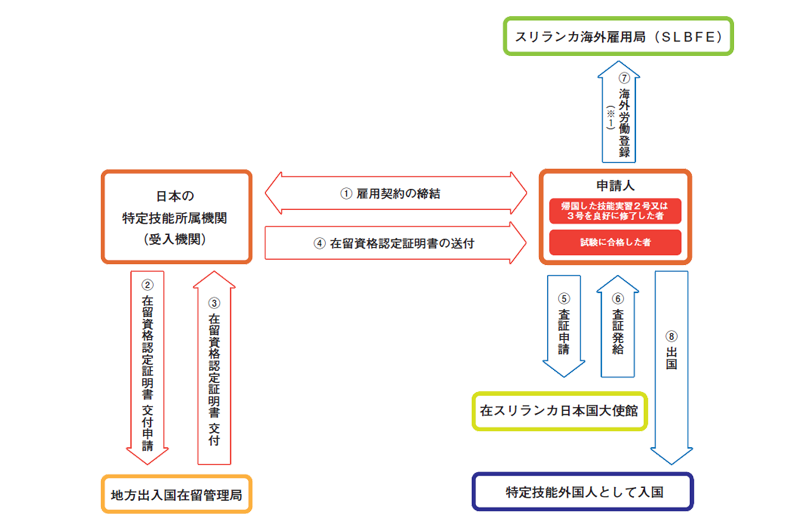

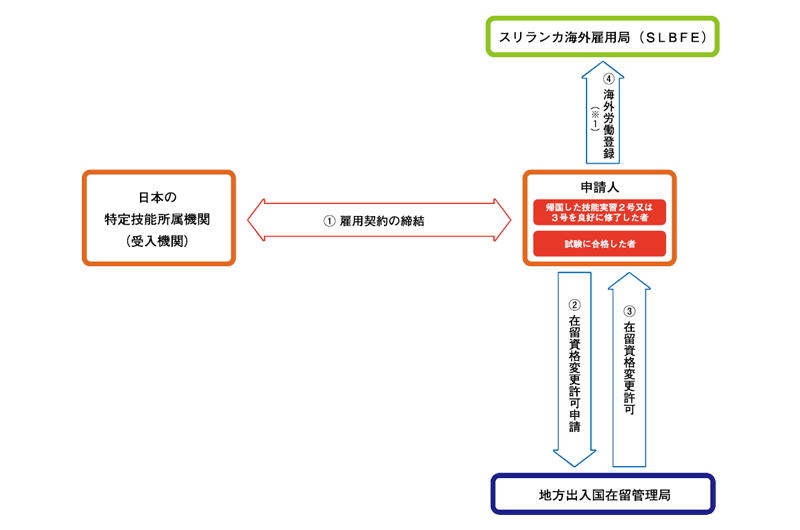

スリランカ特定技能外国人に係る手続きの流れについて

- ■スリランカから新たに受入れる場合

- ※1 労働者の旅券・ID番号、就労先の企業情報、雇用条件・雇用期間などを登録するとのことです(オンライン)。

※2 職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生労働省URLを御参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf - ■日本に在留する方を受入れる場合

- ※1 労働者の旅券・ID番号、就労先の企業情報、雇用条件・雇用期間などを登録するとのことです(オンライン)。

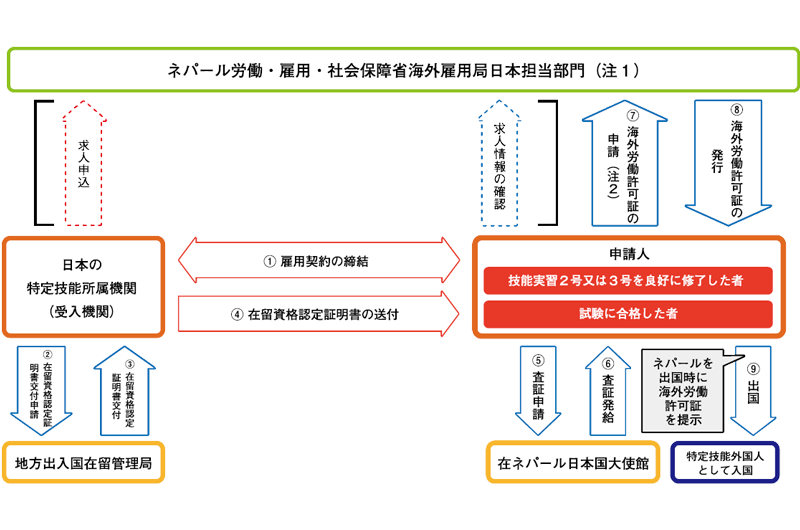

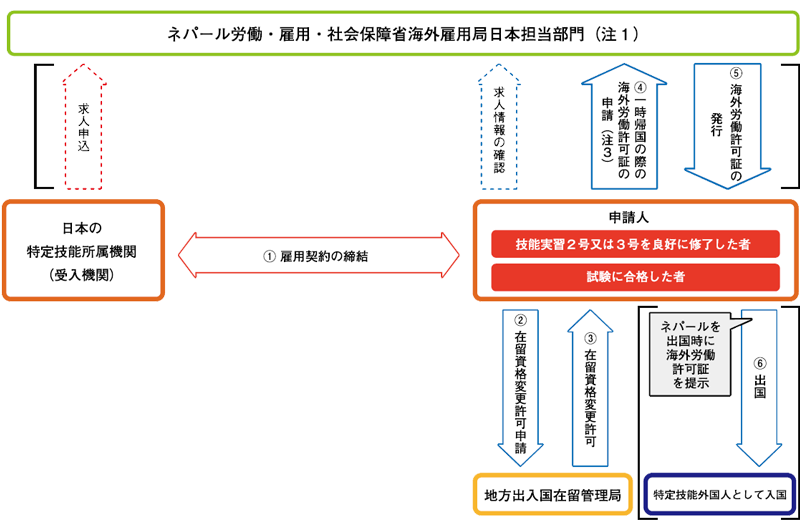

ネパール特定技能外国人に係る手続きの流れについて

- ■ネパールから新たに受入れる場合

- 注1 日本の特定技能所属機関は、駐日ネパール大使館を通じてネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に求人申込を提出することも可能とのことです。

その場合、提出された求人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門により求職者に開示されるとのことです。 - 注2 査証を取得後、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得するとのことです。

- 注3 在留資格「特定技能」への変更が認められた後、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によりネパールに一時帰国した際に、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申請し、海外労働許可証を取得するとのことです。

- ④~⑥は、ネパール特定技能外国人が一時帰国し、再度入国する場合に必要となる手続きで、日本に在留している場合は必要ありません。

- ※ 職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生労働省URLを御参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf

- ■日本に在留する方を受入れる場合

- 注1 日本の特定技能所属機関は、駐日ネパール大使館を通じてネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に求人申込を提出することも可能とのことです。

その場合、提出された求人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門により求職者に開示されるとのことです。 - 注2 在留資格「特定技能」への変更が認められた後、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によりネパールに一時帰国した際に、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申請し、海外労働許可証を取得するとのことです。

- ④~⑥は、ネパール特定技能外国人が一時帰国し、再度入国する場合に必要となる手続きで、日本に在留している場合は必要ありません。

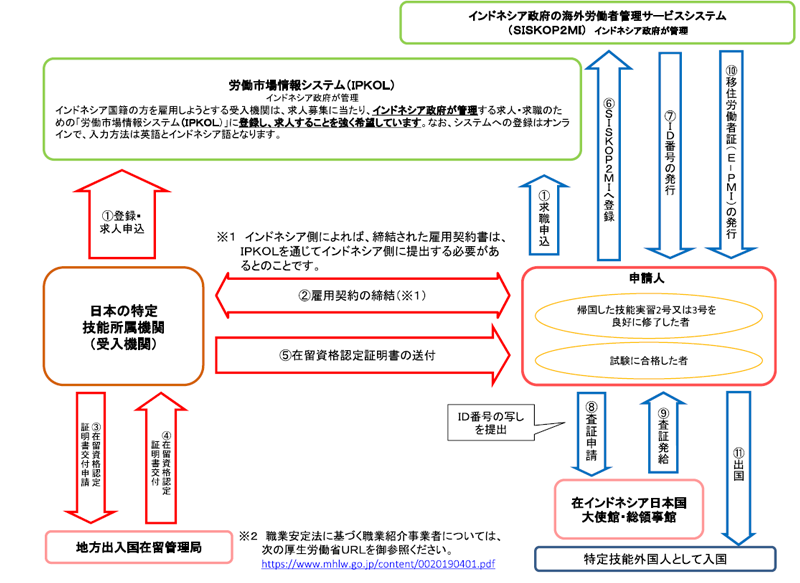

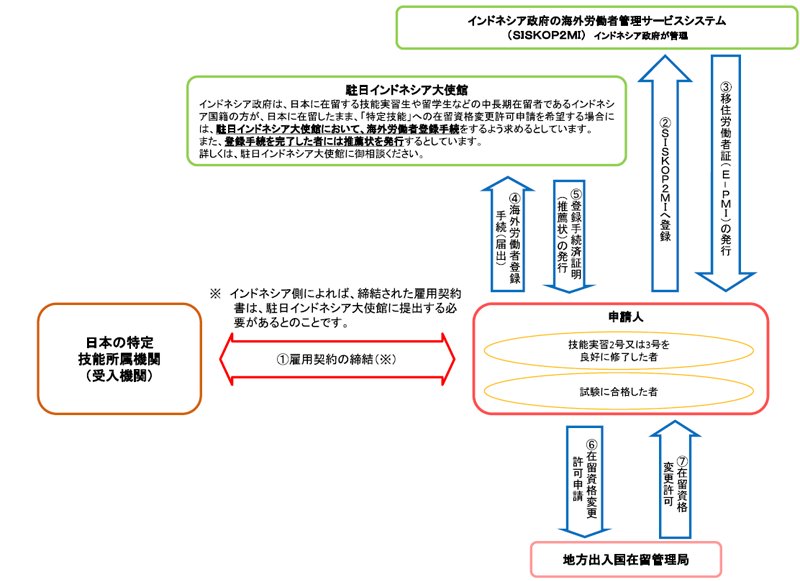

インドネシア特定技能外国人に係る手続きの流れについて

- ■インドネシアから新たに受入れる場合

- ■日本に在留する方を受入れる場合

受入れ機関に関する基準①

- <法第2条の5第1項、第2項、特定技能基準省令第1条>

- ■特定技能雇用契約が満たすべき基準

- ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

- ② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

- ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

- ④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと

- ⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

- ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること

- ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること

- ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

- ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れ機関に関する基準②

- <法第2条の5第3項、第4項、特定技能基準省令第2条第1項>

- ■受入れ機関自体が満たすべき基準

- ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

- ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

- ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

- ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないことなど)に該当しないこと

- ⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

- ⑥ 外国人などが保証金の徴収などをされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

- ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約などを締結していないこと

- ⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

- ⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

- ⑩ 労災保険関係の成立の届出などの措置を講じていること

- ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

- ⑫ 報酬を預貯金口座への振込などに支払うこと

- ⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)